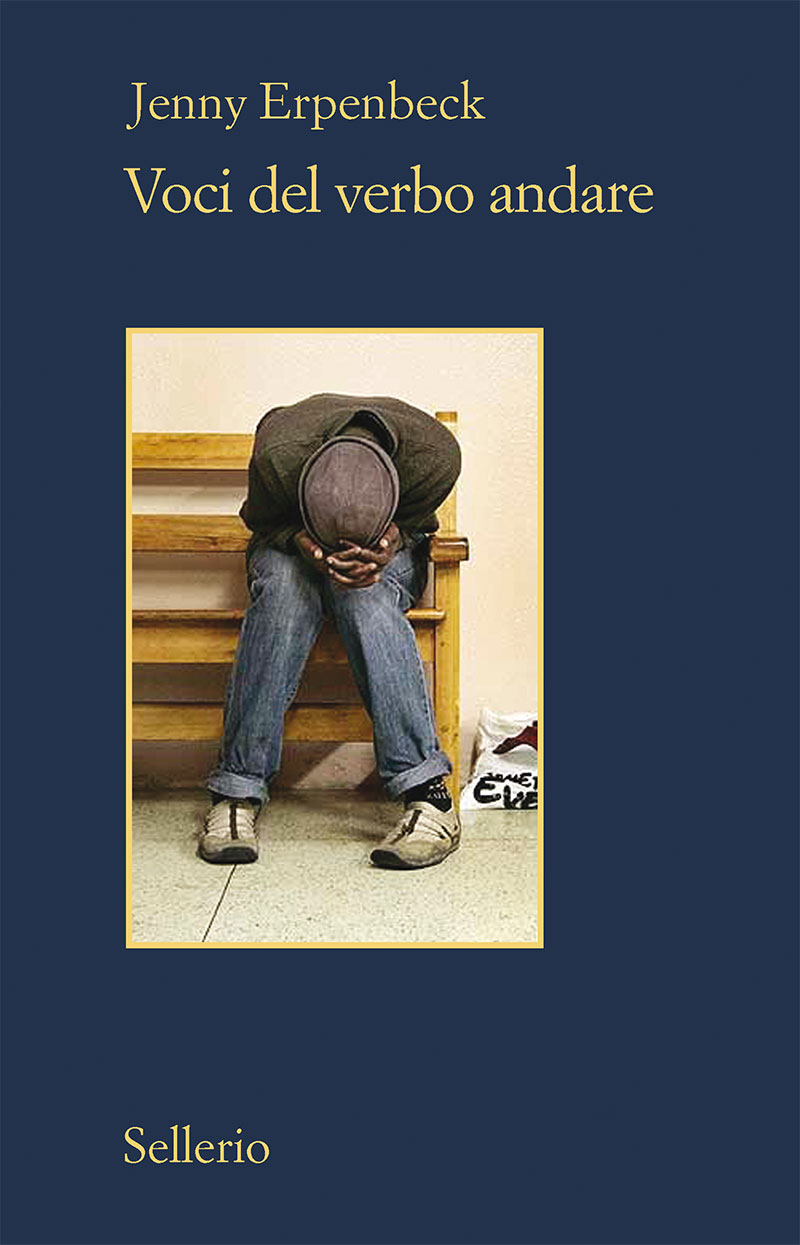

Jenny Erpenbeck, Voci del verbo andare, Sellerio 2016, pp. 347

Un romanzo.

Un romanzo.

Un protagonista.

Tanti comprimari. Che sono i veri protagonisti, i soggetti del romanzo.

Richard è un professore universitario. Appena andato in pensione: “non dovrà più alzarsi puntualmente per andare tutte le mattine in Istituto”. Ha tempo. Anzi, quello che non gli manca è proprio il tempo. Per fare cosa? La sua testa continua a lavorare come sempre. E’ uno studioso e docente di successo, ha pubblicato libri, tenuto conferenze; avuto molti allievi che hanno fatto carriera.

A Berlino un giovedì di fine agosto dieci uomini si radunano di fronte al Municipio e iniziano uno sciopero della fame. Parlano diverse lingue e hanno la pelle nera. Cosa vogliono? Vogliono lavorare e restare in Germania. Richard ne è incuriosito. Va all’assemblea che il Senato del Land ha convocato per discutere con residenti e profughi della questione. Scopre un mondo globale che si sposta da una parte del pianeta ad un’altra. A quell’assemblea partecipano oltre 70 persone; vengono dal Mali, dal Senegal, dall’Etiopia…e da Berlino. E’ il mondo.

Tutto questo però crea problemi.

E l’autrice ci racconta, ci presenta, in poco più di trecento pagine, il mondo di coloro che da alcune regioni inabitabili dell’Africa arrivano in Europa per vivere e lavorare in pace. Senza accorgersene il lettore è accompagnato, quasi mano nella mano, ad un confronto/incontro di tale mondo con la situazione, la vita quotidiana, di un agiato berlinese. La condizione del quale viene lentamente, dolcemente, ma concretamente, messa a soqquadro dalla frequentazione con la quotidianità di queste persone. Infatti Richard intraprende una sorta di ricerca sociologica sul mondo dei migranti attraverso interviste con alcuni di loro; si reca nella Casa di Riposo dove sono ospitati temporaneamente, ne conosce personalmente qualcuno, entra in confidenza con qualcun altro, soprattutto ascolta.

“Awad gli apre la porta, lo saluta, how are you, fine, e gli offre una tazza di tè, il pensiero della finestra con i vetri in frantumi, dalla quale era fuggito, è conficcato dentro la sua testa, e il pensiero del sangue è conficcato nella sua testa, e il vecchio signore si siede e dice che avrebbe ancora qualche domanda se fosse possibile, e il pensiero di suo padre è conficcato dentro la sua testa, e lui non ce la fa a togliersi dalla testa tutti quei pensieri; tutte quelle schegge continuano a essere conficcate nella sua testa, mentre lui mette al fuoco l’acqua per il tè, il pensiero è conficcato nella sua testa come un animale fatto a pezzi, se solo potesse avere un’altra testa, ma quando c’è la guerra è tutto un colpire e uno sparare, colpire e sparare, quando c’è la guerra tutto va in frantumi…” (p.169)

E alla fine si chiede:

“La pace, che è sempre stata la massima aspirazione dell’uomo e che finora si è realizzata in così poche regioni del globo, ci impedisce dunque di farne oggetto di condivisione con coloro che cercano rifugio e ci spinge a difenderla in modo così aggressivo da farla sembrare già quasi una guerra?”.

Pare proprio di sì!

Ce lo chiediamo anche noi lettori, noi umani pacifici.